Top 10 des lieux à visiter en Mongolie

Ulaanbaatar

Capitale politique, économique et culturelle du pays, Ulaanbaatar illustre la transition d’une société pastorale vers une urbanité contemporaine. Il observe un mélange d’architecture soviétique, de gratte-ciel recouverts de verre et de multiples ger traditionnelles à la périphérie. Le musée national d’Histoire de Mongolie conserve des pièces archéologiques datant de l’âge du Bronze, tandis que le monastère de Gandantegchinlin représente l’héritage bouddhiste tibétain. Les chercheurs notent la parenté stylistique entre les tankas conservées ici et celles du Ladakh, révélant des influences transhimalayennes. Ulaanbaatar sert également de point de départ logistique vers les vastes régions intérieures.

Parc national de Gorkhi-Terelj

Situé à seulement soixante kilomètres de la capitale, ce parc propose un panorama granitique façonné par l’érosion cryoclastique. Les formations surnommées « tortue » et « moine en méditation » font l’objet de descriptions morphologiques détaillées dans les revues de géologie régionale. Une vallée recouverte d’edelweiss accueille chaque été un festival ethnomusicologique où il est possible d’entendre le chant diphonique (khöömii). Les rivières Tuul et Terelj, sujettes à la débâcle printanière, attirent l’attention des hydrologues étudiant l’impact des régimes nival et pluvial sur la qualité de l’eau.

Lac Khövsgöl

Considéré comme le « petit Baïkal », Khövsgöl Nuur contient près de trois pour cent de l’eau douce mondiale non glaciaire. Son bassin, long de 136 kilomètres, atteint 262 mètres de profondeur. Les carottages sédimentaires, réalisés par une équipe internationale, révèlent une archive climatique couvrant deux cent mille ans. La présence de fen et de tourbières périphériques alimente la recherche sur la séquestration du carbone en zone boréale. Les tsaatan, éleveurs de rennes, vivent au nord du lac ; leur modèle pastoral semi-nomade illustre l’adaptation humaine à la taïga subarctique.

Désert de Gobi

Cinquième désert au monde par la surface, le Gobi abrite une succession de bassins endoréiques, de plateaux rocheux et de dunes. Les falaises de Bayanzag, surnommées « falaises enflammées », livrent des gisements paléontologiques renommés : le premier œuf de dinosaure fossile y fut décrit en 1923. Les roches rouges du Crétacé inférieur contiennent des restes d’Velociraptor et de Protoceratops. Les observations nocturnes démontrent une amplitude thermique extrême, phénomène analysé par les climatologues afin de comprendre les bilans radiatifs de surface.

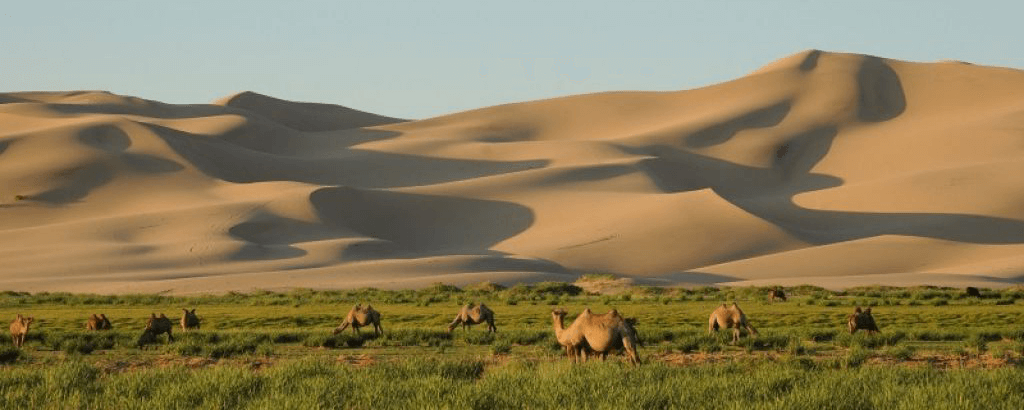

Dunes de Khongoryn Els

Cet ensemble dunaire s’étend sur 180 kilomètres de long et près de dix kilomètres de large, avec des crêtes atteignant 300 mètres. L’effet acoustique nommé « chant des dunes » résulte du glissement synchrone de grains de quartz d’une granulométrie homogène. Les scientifiques comparent ces données aux champs dunaires de Badain Jaran en Chine afin d’établir des modèles de résonance grain-grain. Les nappes phréatiques sous-jacentes entretiennent des rubans de saules et de tamaris formant un contraste colorimétrique saisissant avec la matrice sableuse.

Vallée de l’Orkhon

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la vallée suit un graben formé au tertiaire et présente des coulées basaltiques datées de huit cent mille ans. Le site est célèbre pour les vestiges de Karakorum, capitale de l’Empire mongol du XIIIe siècle. Des fouilles menées par l’Institut archéologique allemand analysent le plan hippodamien mis en place sous Ögödei Khan. Non loin, la cascade Ulaan Tsutgalan se développe sur le basalte ; elle constitue un cas d’école pour l’étude de l’érosion régressive en milieu volcanique.

Karakorum

Ancienne métropole impériale, Karakorum concentrait jadis des artisans arméniens, perses et chinois. Il reste les fondations du palais d’Ögödei ainsi qu’un réseau hydraulique sophistiqué. Les dalles marquées de tamgas (insignes tribaux) fournissent un corpus iconographique permettant de retracer les alliances claniques. Erdene Zuu, monastère fondé en 1586, entoure ses temples d’un mur ponctué de 108 stupas. Les restaurations respectent les techniques traditionnelles d’assemblage sans clous, inscrivant l’édifice dans le débat contemporain sur la conservation des structures en bois.

Parc national de Khustaï Nuruu

Cette réserve accueille la réintroduction du cheval de Przewalski, dernier équidé véritablement sauvage. Les éthologues observent le comportement des harems sur un territoire semi-aride dominé par l’armoise. Les mesures de télémétrie GPS indiquent des parcours journaliers proches de quinze kilomètres. L’entomofaune du parc comprend des espèces endémiques de sauterelles étudiées dans le cadre du suivi de la biodiversité steppique.

Monts Tavan Bogd

Point culminant de la chaîne de l’Altaï mongol, le massif Tavan Bogd abrite des glaciers qui — malgré un recul mesuré — préservent la dynamique nivale du bassin fluvial de la Khovd. Les gravures rupestres de la vallée de la Chuluut, représentant des scènes de chasse à l’ibex, datent pour certaines du Néolithique final. Les géomorphologues distinguent plusieurs cycles glaciaires quaternaires grâce à la superposition de moraines frontales.

Bayan-Ölgii et culture kazakhe

L’aïmag de Bayan-Ölgii se singularise par sa majorité kazakhe turcophone. Le festival annuel de chasse à l’aigle, organisé chaque octobre, constitue un levier d’étude pour l’ethnographie des techniques cynégétiques. Les artisans locaux réalisent des broderies en tus kiyiz où les motifs stellaires traduisent une cosmologie centrée sur l’idée de voie céleste. Les montagnes environnantes offrent par ailleurs un profil géologique complexe mêlant sédiments paléozoïques et intrusions granodioritiques.